Der Einfluss der Richter

Höchstrichterliche Urteile waren ebenfalls bedeutend für die Ausgestaltung des BVG. Dabei wurden unklare bzw. in der Anwendung zunächst unsichere Sachverhalte mit entsprechenden Entscheiden korrigiert bzw. klargestellt. Zu denken ist hier speziell an die Richtigstellung, dass die BVG-Risikoleistungen nicht nur infolge Krankheit, sondern auch bei Unfall zu erbringen sind. Zudem wurden für die Beurteilung von Invaliditätsfällen spezifische Prinzipien verankert, die nun allumfassend gelten (z.B. zeitlicher und sachlicher Konnex).

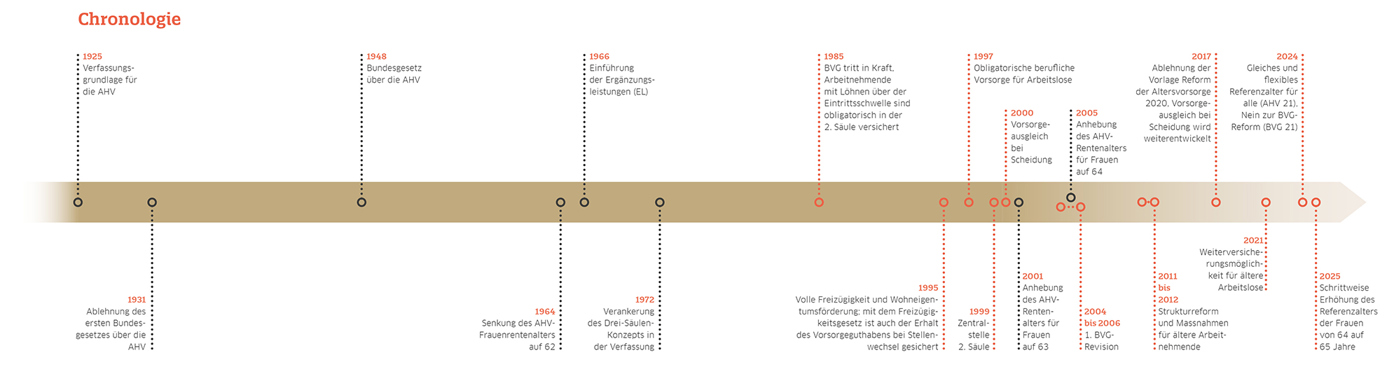

In Anbetracht der zahlreichen Änderungen und Anpassungen in der Gesetzgebung und Rechtsprechung lässt sich zweierlei feststellen: Der Umfang sowie die Komplexität – vor allem für den Praktiker – erhöhten sich über die Jahre markant. Dagegen wurde der Kollektivgedanke der beruflichen Vorsorge vermehrt durch individuelle Bestimmungen relativiert. Dies zeigt sich vor allem auf folgenden Gebieten: Entscheidungsfreiheit in der Wahl der Leistungsform, im Leistungsumfang (Teilpensionierung) sowie betreffend den Zeitpunkt des Leistungsbezugs, die Barauszahlung der Freizügigkeitsleistung, spezifische Möglichkeiten in der Wohneigentumsförderung, die Aufteilung der Altersguthaben im Scheidungsfall, Entscheidungsbefugnis im Anlagebereich (1e-Vorsorgepläne).

Das Flickwerk im Reformstau

Betrachtet man die Revision anderer Bundesgesetze sowie die Rechtsprechung, wird offensichtlich, wie herausfordernd bzw. schwierig es für die Verantwortlichen der Pensionskassen war, jeweils dem entsprechenden Anpassungsbedarf gerecht zu werden; dies sowohl in inhaltlicher als auch in zeitlicher Hinsicht. Im Vordergrund stand die Frage, ob Bestimmungen von Gesetzes wegen umgesetzt werden müssen oder ob die Anpassung fakultativ sei. Hier gibt die nicht immer leicht zu beantwortende Frage Aufschluss darüber, ob es sich um zwingende (obligatorische) oder fakultative Normen (überobligatorisch) handelt.

Eine besondere Herausforderung für die Akteure in der 2. Säule ergab sich aufgrund der Finanzkrise ab 2007, insbesondere deswegen, weil die Deckungsgrade der Pensionskassen abrupt erodierten, ja abstürzten. In diesen Zeiten waren nicht nur die Verantwortlichen der Pensionskassen gefordert bzw. aufgerufen, ihre Verantwortung wahrzunehmen, sondern auch die Revisionsstellen, die PK-Experten sowie die Aufsichtsbehörden. Zudem sahen sich Versicherte und Arbeitgeber oft mit Sanierungsbeiträgen konfrontiert.

Anpassungsbedarf für die Pensionskassen ergab sich vor allem bezüglich der erforderlichen Dokumente; im Vordergrund standen dabei die PK-Reglemente, in erster Linie das Leistungsreglement. Zu Beginn des BVG war dies das einzige Reglement, über das jede Pensionskasse verfügen musste. Heute muss jede Vorsorgeeinrichtung zusätzlich noch Reglemente besitzen über die Anlagen, die Organisation, die Teilliquidation und die Rückstellungen. Weiter müssen für viele Geschäftsfälle (z.B. Einkäufe, Wohneigentumsförderung, Austritt, Pensionierung) Formulare und Merkblätter verfasst werden.

Ein Perpetuum mobile

Selbstverständlich muss auch technisch gewährleistet sein, dass die entsprechenden Mutationen rechtskonform elektronisch bearbeitet werden können. Unerlässlich dafür ist ein zuverlässiges elektronisches Verwaltungssystem.

Weil die Komplexität der beruflichen Vorsorge – wie gesehen – seit Beginn des BVG stetig höher geworden ist, müssen die entsprechenden Organe, insbesondere die Mitglieder der Geschäftsführung und des Stiftungsrats, sich permanent weiterbilden, um den grossen Herausforderungen gerecht zu werden.

Last, but not least ist klar, dass mit dem Alter auch die Kosten für die Durchführung der beruflichen Vorsorge konstant gestiegen sind.

Das einst handliche Gesetz wurde mit den Jahren durch die vielen neuen Bestimmungen zu einem Moloch. Weitere Reformen der Altersvorsorge (realistischer Umwandlungssatz usw.) sind bis anhin an der Urne gescheitert.

Wie aus dem handlichen Gesetz ein Moloch wurde